2018年11月7日にブロックチェーン専用のコワーキングスペースのNeutrinoでEOSの開発者向けミートアップ「EOS Blockchain Developer Meet up」が開催されました。

ブロックチェーン上で動く分散型アプリケーション(DApps)といえば、現在はEthereumの一強です。しかし、そのスケーラビリティの低さから他のブロックチェーンに乗り換えを狙っているプロジェクトは少なくありません。そのようなプロジェクトを巻き取ろうとしているのがEOSになります。

筆者が開発側の人間ではないため、EOSがどのようなブロックチェーンであるかという説明のプレゼンテーションについてご紹介します。

解説に登壇したのは、まだまだ日本では数少ないEOSの第一人者のHiroyuki Narita氏(@moromaro6)になります。Narita氏は、Steemitのインセンティブモデルに面白さを感じており、SteemitとEOSのインセンティブモデルが似ているというところから、EOSにも興味を持ったそうです。

Hiroyuki Narita氏

[the_ad id=”7916″]

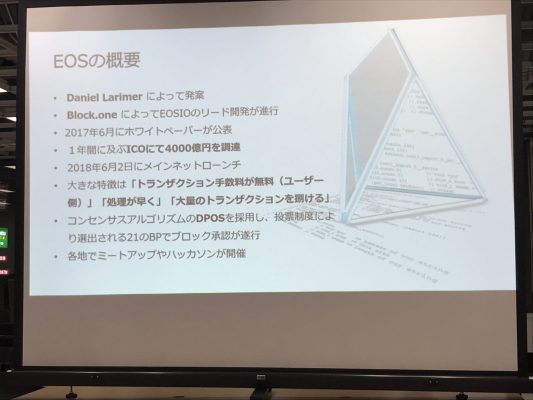

EOSの概要

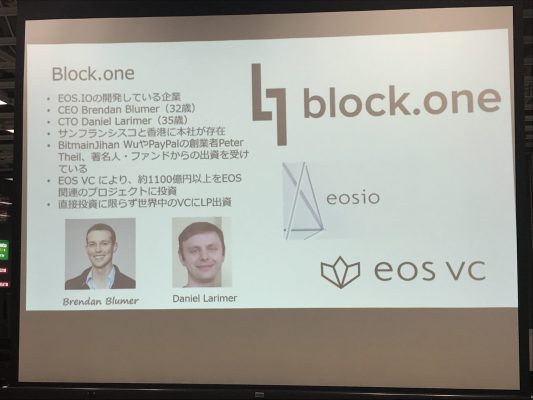

EOSは、Daniel Larimerによって発案されたパブリックブロックチェーンで、Block.oneが中心となって開発しました。

1年にも及ぶICOで4000億円を調達し、大型ICOとしても話題になりました。スマートコントラクトチェーンとしては、数少なくメインネットをローンチしているブロックチェーンで、全世界で見るとハッカソンがしっかりしています。

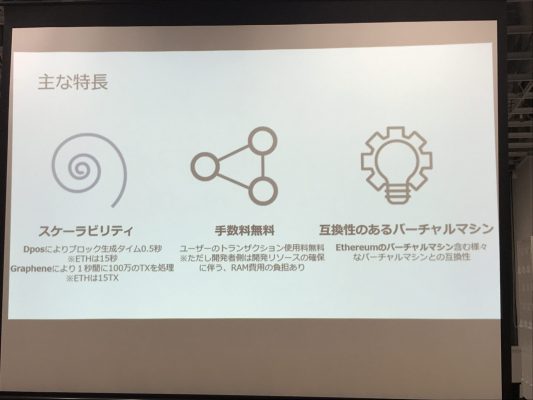

EOSの主な特長は「スケーラビリティ」「手数料無料」「互換性のあるバーチャルマシン」の3つです。

EOSは、現在4,000 TPSのトランザクション速度を誇ります。ユーザ側から見ると手数料が無料になります。完全無料というわけではなく、アカウント費用のみ負担してもらうことになります。また、Ethereumのバーチャルマシン(EVM)と互換性があるため、Ethereumの開発者は容易にEOSに移行することができます。

これ以外にも、アカウント名で送金できたり、アップグレード可能なスマートコントラクトが利用できるなど、その場で説明しきれない機能が沢山搭載されているとのことです。

EOSといえば、特徴的なのが21のブロックプロデューサー(BP)がブロックの承認を行っていくという点です。この数については賛否両論があります。

そして、BPの分布をプロットしたのが以下の図になります。BPになっているノードは中国が多いと言われているものの、実際には世界中に散らばっています。

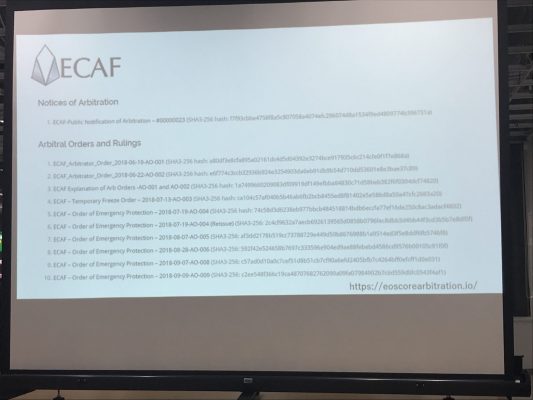

EOSでは、オンチェーン上でプロトコルのアップデートを行っています。アップデートをするために、コミュニティから変更提案を受け付けます。

そして、時にはコミュニティの意見対立が起きるため、その対立を収めるべくECAFと呼ばれる仲裁フォーラムが用意されています。

[the_ad id=”7916″]

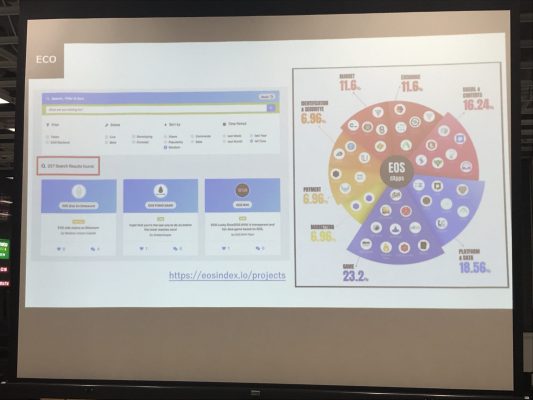

EOSのエコシステム

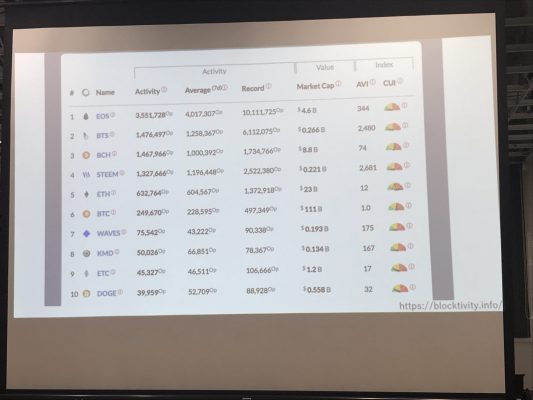

EOSのエコシステムの特徴は、オンチェーン上のトランザクション数が大きいということです。

以下は、パブリックブロックチェーンのトランザクション数のランキングですが、トランザクション数を表すActivityの値が、EOSはEthereumを大きく突き放しています。

一部のDAppsでEOS大半のトランザクション数を占めている思いきや、実はEOSでは各ジャンルのDAppsがまんべんなくトランザクション数を発生させているということがわかります。

なお、今現在のDAppsの数はEOS indexより確認することができます。

EOSでは、既に多くのプロジェクトがエアドロップを行っています。しかし、エアドロップしたトークンはすぐに使えないため、BancorXを使うことによってEOSと交換できるようになっています。

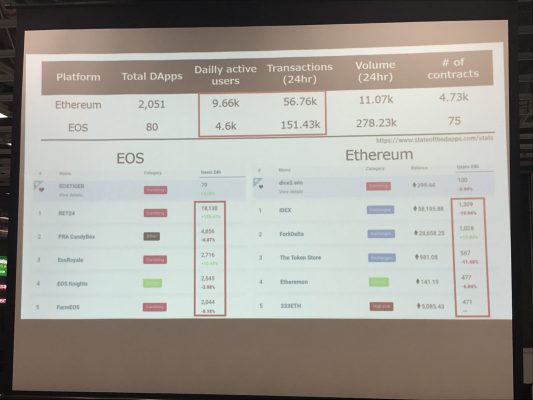

続いて、DAppsの活動状況をEthereumと比較した状況です。24時間以外のユーザー数をEthereumと比べると、EOSは圧倒的なアクティブユーザー数がいることがわかります。EOSは、既に相当数のユーザーが使っているブロックチェーンといえます。

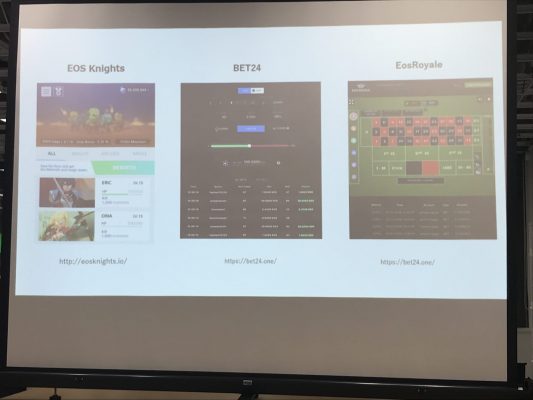

EOSでも人気のDAppsは、やはりゲームになります。一番左のEOS KnightsはRPG、あとはベッティングゲームになります。

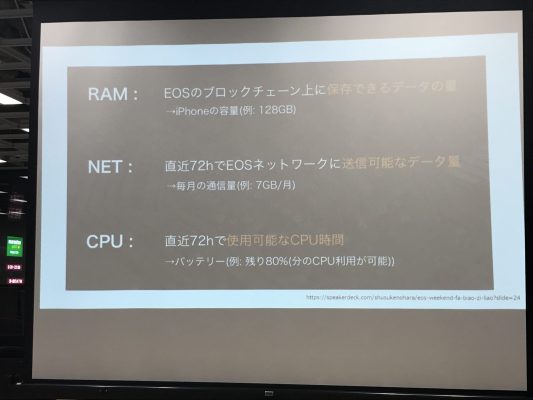

そして、ここからが開発を意識した話になります。EOSのDAppsを開発する上において、意識するリソースはRAM、NET、CPUの3つになります。

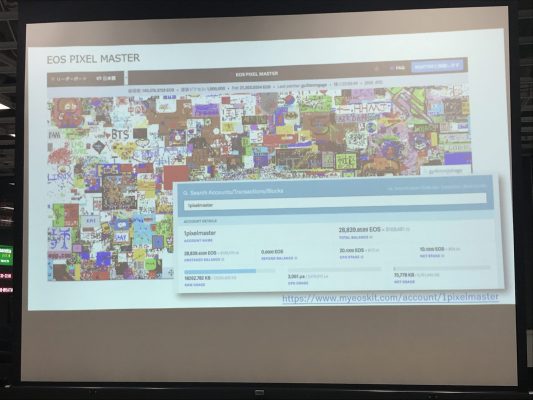

DAppsを開発する際、これらのリソースをどれくらい消費するか、あたりを付けながら開発していくことになります。その際に役に立つのが、DAppsごとに個別の消費リソースを調べられるツールになります。

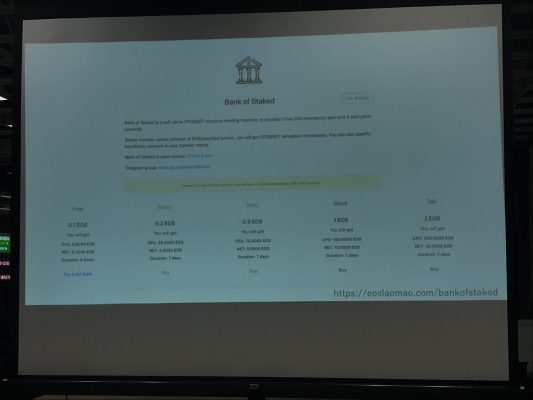

消費リソースにあたりを付けることができたら、自前でリソースを用意するか、リソースをリースすることができます。下図は、リソースリースのBank of Stakedの例になります。

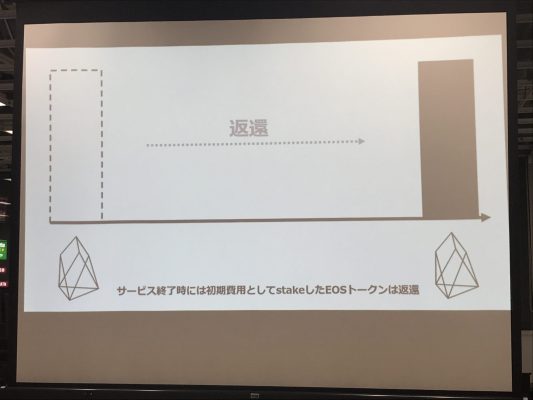

最後に、GAS(手数料)についてです。EOSの場合は、ユーザーから見ると手数料はかかりませんが、DApps側がGASを負担しています。EOSのGASを最初に確保すると、後はGASがかからなくなります。もし、DAppsを止めた場合、確保されていたGASが返還される仕組みになっています。

[the_ad id=”7916″]

DApps事例紹介

ミートアップでは、EOSの代表的なDAppsが紹介されていました。

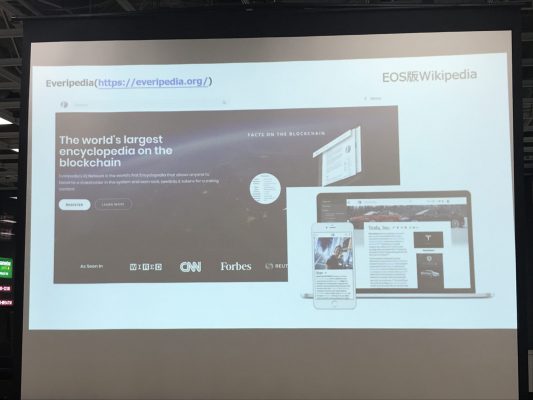

Everipediaは、EOS版のWikipediaです。Everipediaでは、書いた人の信用がブロックチェーン上に蓄積されていきます。もちろん、書いた人の履歴も追うことができます。

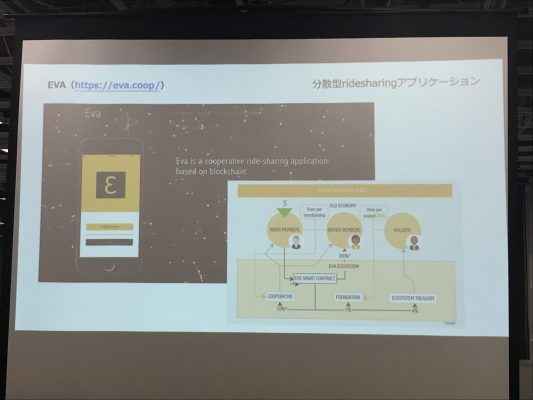

EVAは、EOS版Uberのサービスです。ユーザーとドライバーが双方に評価し合うことで、EOSが分配されていきます。また、アカウントに評価がたまっていきます。

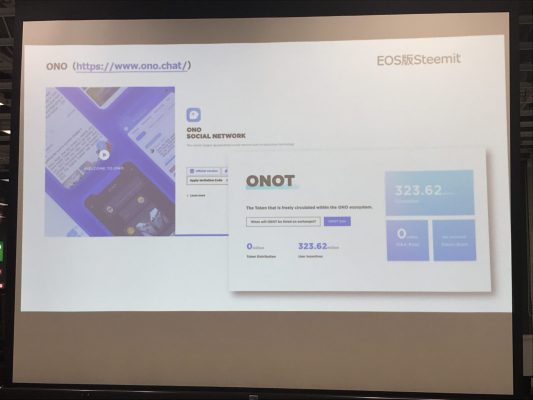

ONOは、EOS版SNSです。別サービスだとSteemitやALISに相当します。ユーザーが記事を買い手周りから評価されると、その人達のトークンが分配されるようになります。

HireVibesは、Jobマッチングサイトです。現在は、EOS関連の求人が多いそうです。従来からの転職サイトにある中間マージンを取られることがなくなる他、ブロックチェーンを使うおかげで細かい履歴書が改ざんされることなく蓄積されていきます。

Clemental Battlesは、EOS版のCryptoZombiesです。CryptoZombiesに慣れた人は物足りないかもしれないとのことでした。

ONEPAYは、決済プラットフォームです。特にEOSで支払う場合は、トランザクションの速さが際立ちます。

このように、EOSではいくつかDAppsのプロジェクトが動いています。もし、優れたDAppsを開発する場合、EOSの支援団体から投資を受けることもできます。

EOSに関する情報

[the_ad id=”7916″]