仮想通貨やトークンなどのブロックチェーン暗号資産を専門とする投資アドバイザリー会社CITAが主催する「CTIA the CONNECT」の第1回が2018年10月27日に開催されました。

筆者は、CTIAはブロックチェーンアドバイザリー会社としては国内最高峰の1つと考えているため、今回気になり足を運んでみました。その模様をレポートします。

[the_ad id=”13126″]

CTIAの紹介

今回のイベントのスピーカーは、CTIAのディレクターである井筒氏でした。

井筒氏は、CTIAはブロックチェーンのアドバイザリー会社であることを紹介しました。

CTIAは、年間1,000件以上のアドバイザリーの相談から、月0-1件に絞ってプロジェクトを選定しています。プロジェクトが革新的であること、ブロックチェーン技術がまともであること、資金の使用用途が明確であるところが選定の条件になるそうです。

また、CTIAはプロジェクトと投資家のマッチングを行っています。よくある間違いとして、アドバイザリーに入っているプロジェクトのトークンを販売しているのではないかと言われますが、それは違います。

CITAの井筒氏

プロジェクトの進捗紹介

Centrality

Centralityは、分散型アプリケーション(DApps)のP2Pマーケットプレイスであり、プラットフォームです。DAppsの開発者はCentralityが提供するモジュールを使用することにより、DAppsを簡単に作れるようになり、それをマーケットプレイスで公開することができます。

既にトークンセールを終え、CENNZトークンは上場済みです。

これからのCentralityのざっくりとしたロードマップとしては、2018年11月にメインネット移行を果たし、これから開発者向けポータル公開と、開発者誘致が残っています。

パートナーシップ進捗も順調で、最近では明治大学やiomob、Syloと提携をしました。なお、CTIA自身も明治大学と提携しています。

また、CENNZトークンをこれからどこか大きい取引所に上場させる予定があるそうです。

Centralityのパートナーシップ

[the_ad id=”7916″]

PROXEUS

PROXEUSは、ブロックチェーンのWordpressのようなプロダクトを作るプロジェクトで、プログラミング言語を知らなくてもブロックチェーンサービスを作れるようになります。物流に関する保険や資産のトークン化、法律/コンプライアンスに基づいた情報管理を行うことができます。

既にトークンセールを終え、XESトークンは上場済みです。

直近のパートナーシップでは、スイス政府と連携してブロックチェーンで会社を登記できるようにします。今まで4-6時間かかっていたプロセスが1時間40分で完成します。

また、PROXEUSはスイスのFintech大賞を受賞しています。

PROXEUSのスイス政府との連携

Pl^g

Pl^g(プラグ、PLUG)は、クロスチェーンのプラットフォームです。

通常ブロックチェーンとシステムの繋ぎ込みを行う場合は、システムの大幅な繋ぎ込みが必要になります。Pl^gを使うことによって、既存のシステムを作り直すことなく、そのままブロックチェーンに繋ぎ込むことができるようになります。

Pl^gは、既にトークンの1stセールが終了し、今後2ndセールが行われる予定です。

現在はプロダクトのベータ版ができているものの、セキュリティ監査が伸びています。11月上旬にはテストネットが公開されます。

現在Pl^gを使用する企業が続々と確定しており、その中には中国の銀行も入っています。

トークンの発行スケジュールは、2ndセールの後になる予定で、まずは分散型取引所(DEX)に上場していきます。

Pl^gのパートナーシップ

ARDA

ARDAは、健康に特化したAIコーチングプラットフォームです。

自身のトレーニングデータを提供すると、その見返りとしてトークンを貰うことができます。

ARDAのトレーニングデータには様々な活用方法がありますが、現在検討されているのは保険会社との提携になります。

同じ年代でも、普段運動しているのとしていないのとでは病気になるリスクが異なります。ARDAに提供されるデータを使うことで、保険会社はより適切な保険料を加入者に提供することができるようになります。

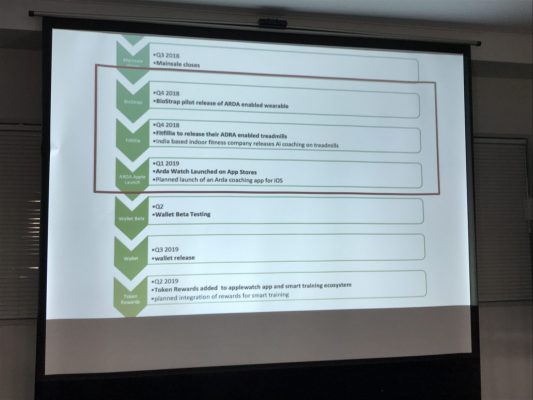

ARDAは現在トークンセール中で、既にソフトキャップに到達しています。セール後に分散型取引所(DEX)に上場する予定です。

また、来年の1-3月にApple Watchのアプリが提供される予定です。

ARDAのロードマップ

[the_ad id=”7916″]

ICOとTGEの違い

続いての説明は、ICOとTGEの違いです。

CTIAがアドバイザリーを担当したブロックチェーンプロジェクトの資金調達は、ICOではなくTGEが行われています。

TGEとはToken Generating Event(トークン生成イベント)の略で、ICOのデメリットを抑止したものになります。

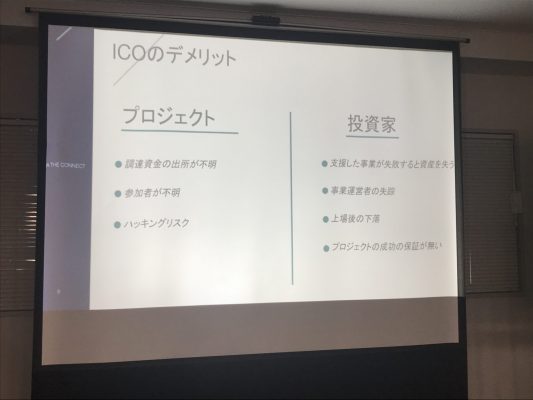

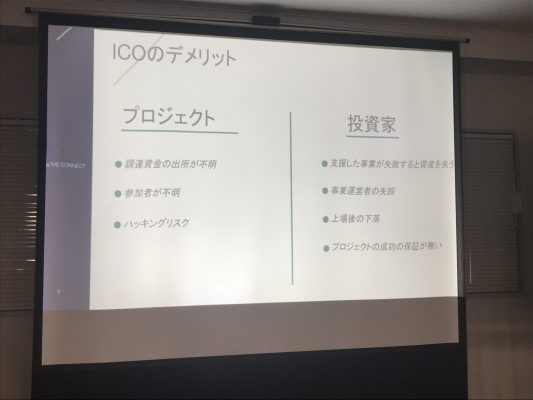

まずはICOのデメリットを見ていきます。

プロジェクト側の視点で見ると、調達資金の出所や参加者が判らず、かつ集めた資金はハッキングで盗難されるリスクがあります。

対して投資家の視点で見ると、支援した事業が失敗すると資産を失ったり、事業運営者の失踪、上場後の下落のリスクがあります。もちろん、プロジェクトの成功の保証はありません。

ICOのデメリット

そのようなICOのデメリットを解消するのがTGEなのです。

CTIAでは、プロジェクトのアイデアや技術内容、資金の配分や管理、法律に適合しているか、KYC/AMLが徹底されるのかを見ていきます。

TGEだからといって、ICOのデメリットが完全に抑止できるものではありませんが、それでも単なるICOよりは投資家のリスクがだいぶ減ることになります。

また、世の中ではTGEを謳っているプロジェクトがいくつもあるが、実際には十分に精査していないものも多いため、気を付けて欲しいとのことです。

仮想通貨市場低迷の理由

このテーマについて、井筒氏は個人的な見解がたくさん入ると前置きして話し始めました。

井筒氏は、仮想通貨の価格が下がったことで、リテラシーがない人が離脱しており、業界が正常化していると考えています。

仮想通貨の価格低下とは裏腹に、大手企業がどんどん入っており、事業内容に仮想通貨/ブロックチェーンを追加しているところが増えています。特に上場企業では、事業内容に変更を加えるということは、株主総会で承認をもらわなければならない程の手間になるため、大手はかなり本気だとしています。

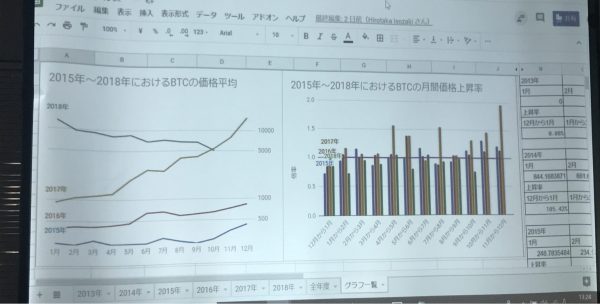

また、今まで統計を取ったデータより、BTCの平均価格は、毎年10月以降は平均価格が上がっていることが紹介されました。

[the_ad id=”7916″]

時代はICOからSTOへ

これからの時代はSTOといわれています。STOとは、Security Token Offering(セキュリティトークン・オファリング)の略で、トークンをセキュリティ(=有価証券)という位置づけで発行することを指します。

STOで発行されたセキュリティトークンは、配当型のものや、しばらく保有すると実際の株式に転換できるものもあります。

井筒氏は、セキュリティトークンの場合は配当を期待してトークンを手放さそうとしない人達がいるため、トークンが売られずに流動性は少なくなるのではないかと予想しています。

セキュリティトークンの大きな動きとして、tZEROというプロジェクトが紹介されました。

tZEROはセキュリティトークンのプラットフォームで、米国のSECが認めたものになります。tZEROで扱われる第1弾のプロジェクトは既に決まっているとのことです。

セキュリティトークンプラットフォームのtZERO

井筒氏は、セキュリティートークンが普及していく流れができていることを裏付けに、今後の仮想通貨市場には注視すべきだと語りました。

その理由は、仮想通貨の時価総額が現時点で23.4兆円であり、セキュリティトークンの解禁が影響し、2020年には時価総額が1,100兆円になると一般的に予想されているからです。

また、セキュリティトークンが解禁されることで、トークンが金融商品扱いになり、税率が下がり、それも影響して市場が今後さらに伸びていくだろうとしています。

CTIAに関する情報

CTIA公式情報

CTIAが関わった・関わっているTGEプロジェクト

[the_ad id=”7916″]