当サイトでは今までいくつかのハードウェアウォレットをレビューしてきました。今回は、Cobo WalletのハードウェアウォレットであるCobo Vaultをレビューします。

Coboについて

Coboは、Cobo WalletおよびCobo Vaultの開発企業です。一般消費者には、ウォレット事業を展開している一方、暗号資産事業者にはカストディのサービスも提供しています。

Coboはウォレット事業者として、2018年3月からサービスを展開しています。同年10月には、DHVCとWu Capitalなどから1300万USDを調達しました。

Cobo Walletでは「Grow and protect crypto assets for everyone」をキャッチフレーズに、資産の安全性を確保しつつ、増やしていくこと製品コンセプトにしています。ウォレットは、クラウドウォレットとHDウォレットの2種類が提供されています。

クラウドウォレットは、Cobo側がユーザー資産を管理するサービスで、中央集権取引所に近い資産管理形態になります。利点として、アクセスが簡単になり資産から利益を得られる手段が提供されますが、Cobo側のカウンターパーティリスクがつきまといます。一方で、HDウォレットは、秘密鍵を自分で管理する方式になります。HDウォレットより更に安全に自分で秘密鍵を保管するオプションとして、Cobo Vaultが用意されています。

また、カストディサービスの事業であるCobo Custodyは、MXCやHBTC、CoinTigerなどの世界の大手取引所を中心に採用され、その顧客数は2020年12月時点で200以上にのぼります。

Cobo Vaultについて

Cobo Vaultは、Cobo Walletと連動して動作するハードウェアウォレットです。Cobo VaultはPCやスマートホンと直接接続できるような密な連携構造になっていないため、画面に表示されるQRコードを介して互いの情報を同期させることになります。

本体には、EAL 5+グレードのセキュアエレメントが組み込まれており、秘密鍵はCobo Vaultから決して出ないようになっています。また、ウォレット管理プロトコルの標準規格として、BIP-32, 39, 44に準拠しています。

Cobo Vault自体は、3つのエディションから成り立っています。Essential, Pro, Ultimateになります。それぞれのエディションで、ハードウェアの仕様や対応コインが異なります。また、最上位モデルのUltimateでも下位モデルの機能を有しているとは限らないため、購入の際には注意が必要です。例えば、指紋認証はProのみが対応しています。詳しくは、Feature BreakdownやSupported Assetsから確認することができます。

そして、Cobo Vaultの最も特徴的な点がファームウェアにあります。ファームウェアはオープンソースで開発されており、ハードウェアウォレット製品としては非常に頻繁な更新がされています。そして、ユーザーは2種類のファームウェアから利用するものを選択することができます。主な違いは、以下の通りです。

| 種類 | BTC-Only | Multi-coin |

|---|---|---|

| 概要 | BTCのみの扱いに特化 | BTC以外のコインも扱うことができる |

| 特徴 |

|

|

| 注意点 | BTC-Onlyを利用すると、Multi-coinには切り替え不可。 | BTCは通常送金に限られる(マルチシグネチャによる送金が使えない)。 |

一度BTC-Onlyにコミットしてしまうと、他のコインを扱うことができなくなる点には注意が必要です。

Cobo Vault Pro レビュー

ここからレビューになります。筆者が入手したのは、3つあるモデルのうちの中間モデルであるProになります。Proを選定した理由はEssentialやUltimateと比べて機能に富み、価格とのバランスが良いからです。より具体的には、以下の2点になります:

- Ultimateより多くの種類のコインに対応している。

- Proのみ指紋認証機能が付いている(他はPIN認証)。

以降より、個別の観点で見ていきます。レビューでは、Cobo Vault Proのことを単にCobo Vaultと表現します。

梱包

ハードウェアウォレットにおける製品の梱包は、極めて重要です。仮に開封されて細工された製品が梱包されていると、ユーザーの資産が失われてしまう可能性があるからです。そのため、ハードウェアウォレットは開封されていないことを担保するための梱包のされ方がされます。

筆者は、この件について写真を撮るのを失念してしまいましたが、Cobo Vaultの梱包については、今まで入手したハードウェアウォレットの中で最も配慮されていると感じました。その根拠は以下によるものです。

- 外箱がビニールラップされている。

- 外箱がジッパー方式になっていて、仮に開封された場合に分かりやすくなっている。

- 本体を収納する内箱が、剥がすとVOIDの文字が浮き上がるシールで封がされている。

他社製のウォレットであれば、上記のうちの2つ程度が開封されていないことへの担保となります。しかし、後述する製品認証も加え、Cobo Walletでは「その製品が確かである」ことへの担保が他社と比べて抜きん出ています。

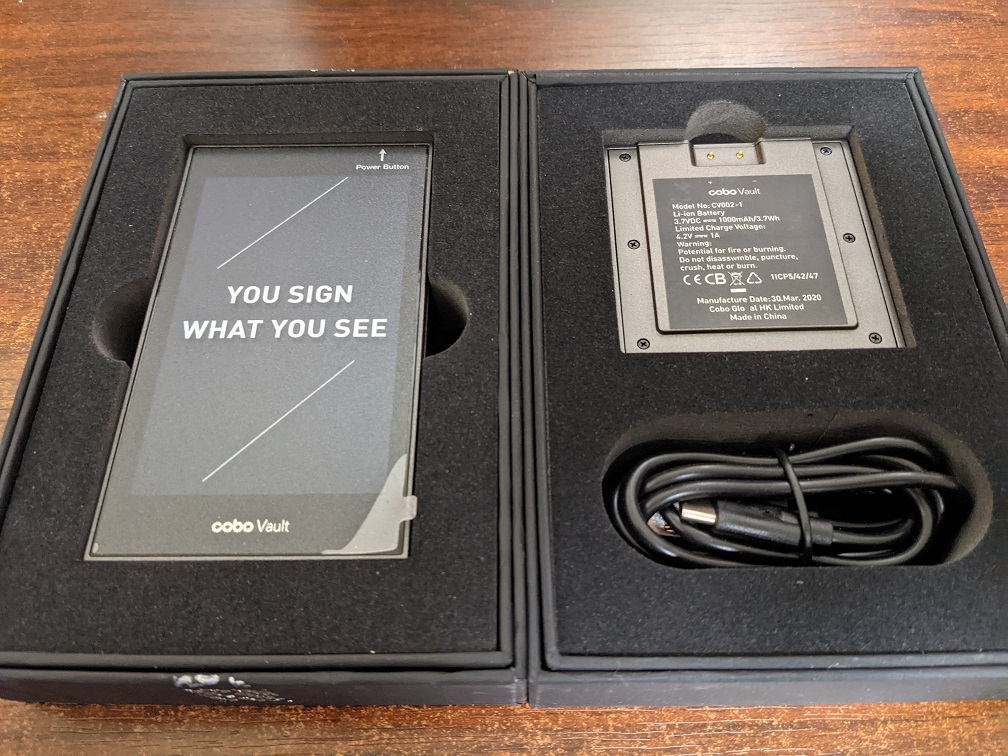

同梱品

同梱品は、Cobo Vault Pro本体、充電式バッテリー、充電用ケーブル(USB-Cタイプ)、復元フレーズのメモ用紙です。Cobo Vault Proに関しては、単4電池4本またはバッテリーで動くようになっています。本体にはあらかじめ単4電池のスロットが取り付けられていました。

Cobo Vaultの同梱品

写真はバッテリーを取り外したところです。左が充電式バッテリー、右が単4電池のスロットになります。バッテリーは、マグネットで本体とくっつくようになっています。また、写真だと見えづらいですが、バッテリーを取り外して見えるスロットにmicroSDを差し込むことで、ウォレットのファームウェアをアップデートすることができます。

Cobo Vault本体の裏側と電池ユニット

初期セットアップ

初期セットアップの勝手は、他のハードウェアウォレットとの差はほとんどありません。以下が大まかな流れです。

- 言語設定

- 製品認証

- パスワードの設定

- 復元フレーズのメモと確認

- Cobo Walletアプリとの同期

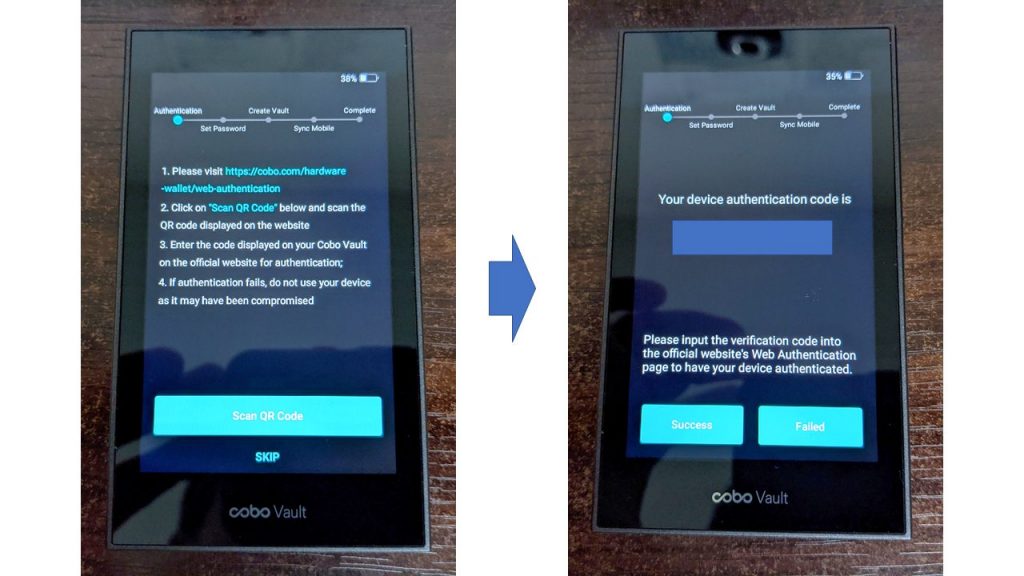

特筆すべきは、2の製品認証です。Cobo Vaultは、偽造品を防止するためにWeb上で製品認証を行う工程が用意されています。具体的には、最初に認証ページにアクセスし、ページ内に表示されているQRコードをCobo Vaultでスキャンします。そして、その後Cobo Vault側に表示されている6桁のコードをWeb側に入力することにより、製品認証を完了させます。この仕組みでは、Cobo Vault側もWeb側も両方が正規のものではないと認証が成立しないため、認証が成功すれば手元にあるCobo Vaultが確かであることが確実になります。

Cobo Vaultの製品認証(写真の間にWeb側でQRコードを読み取るステップが入る)

ひと通り、設定を終えたら最後にCobo Walletアプリと同期を行います。同期は、Cobo Vault側に表示されるQRコードを、アプリ側でスキャンします。

Cobo VaultとCobo Walletの同期

ファームウェアアップデート

2020年12月現在、Cobo Vaultには出荷時のファームウェアのバージョン1.0.5がインストールされています。同時期にリリースされているファームウェアバージョンは2.2.xであるため、出荷時のバージョンはかなり昔のものに感じられます。

実は、これは意図されたものになります。前述の通り、ユーザーが2種類リリースされているファームウェアのうち、好きなものを選べることができるようにするためです。

ファームウェアをアップデートするには、FAT32でフォーマットされたmicroSDカードが必要になります。公式ページでは、microSDカードの容量は上限32GBと指定されていますが、筆者の手元に32GB以内のmicroSDがなかったため、64GBのものを試したところ特に問題なくアップデートできました。

Windows 10を使用している場合、64GB以上のmicroSDはOS標準機能でFAT32にフォーマットできません。そのため、FAT32でフォーマットするには「I-O DATA ハードディスクフォーマッタ」のようなサードパーティ製ツールを使うことになります。

入金と出金

入金は、送金側がCobo Vault側のQRのコードを読み取るだけです。また、Cobo Valutと連携させているCobo WalletアプリでもQRコードを表示させることができ、さらにアドレスをコピーして相手方に送ることもできます。

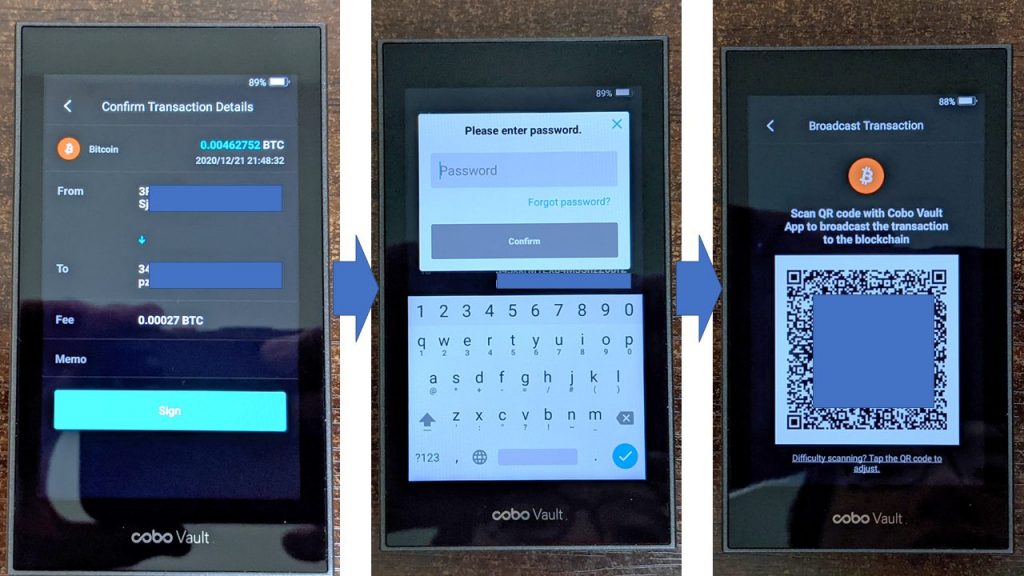

出金は、Cobo VaultとCobo Walletが蜜に連携しているわけではないため、少々手間になります。Cobo Walletで出金操作すると、まずCobo Wallet側にCobo Vaultで読み取るQRコードが表示されます。Cobo VaultでQRコードを読み取り、パスワードを入力して認証後、今度はCobo WalletでCobo Vaultに表示されているQRコードを読み取ることで最終的に送金を実行することができます。このように、全部で3ステップが必要になりますが、これもセキュリティのためといえるでしょう。

Cobo Vaultの出金操作

筆者の所感

今回はCobo Vault Proをレビューしましたが、高く評価したいのが製品としてのバランスが非常に良い点です。スマートフォンのような大画面の本体をもつハードウェアウォレットとしては、破格の150ドル程度になり、製品グレードから考えたコストは申し分ありません。また、製品の真正性を確保するための配慮が、他社製品と比べても圧倒的に行き届いています。

また、当サイトの過去記事にはありませんが、同様の大画面を持つハードウェアウォレットにColdLarという製品があります。セキュリティを重視しすぎてファームウェアのアップデートが不可なColdLarと比べると、Cobo Vault Proはファームウェアアップデートができるため、拡張性があります。しかし、これはセキュリティとのトレードオフにもなります。筆者は、変化が早い暗号資産分野では拡張性も重要と考えるため、Cobo Vaultのアップグレード可能にしている姿勢には賛同できる立場です。

一方で気になる点もあります。最も多くの人が使うであろうBTCにおいて、入金時にBTCのアドレスが自動的に新しいものに入れ替わらない点です。つまり、原則は入金で毎回同じアドレスを使用することになります。これは、トランザクションを追跡可能なBTCにおいて、プライバシー確保の阻害要因になります。この対応策として、Cobo Vaultでは、入金のためのアドレスを手動で増やすことができるものの、アドレスを毎回手動で発行しているようでは、アドレスリストがすぐに溢れてしまい実用性に欠けます。

ひと通り使ってみた感想としては、気になる点もあるものの、間違いなくCobo Vaultは今まで試してみたハードウェアウォレットの中でも、モノが良い部類に入ると断言できます。Cobo Walletは、単なるウォレットの枠を超えた開発が行われているため、同様にその連携コンポーネントであるCobo Vaultの将来的な拡張には期待できることでしょう。

蛇足になりますが、これは暗号資産を触っている人には些細な点かもしれません。Cobo Wallet及びCobo Vaultの画面はいずれも英語になります。強い英語アレルギーを持つ方にとっては向かない製品にはなるので、購入の際は一応の注意が必要になります。