6月19日に、金沢工業大学虎ノ門大学院とDIWal Limitedが共催のブロックチェーンシンポジウムが開催されました。

産学連携が画期的になりつつあるブロックチェーン界隈の取り組みを取材してきました。

イベントページ:金沢工業大学虎ノ門大学院×DIWal Limited共催イベント 「ブロックチェーンシンポジウム」開催

[the_ad id=”13126″]

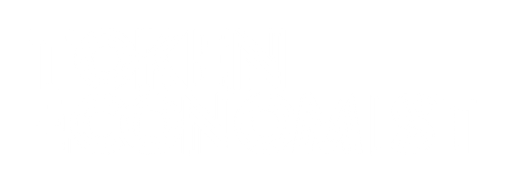

トークンギロン

トークンギロンは、議論メシを運営する黒田氏プロデュースによる議論プラットフォームのブロックチェーン特化版です。

黒田氏は、もともと議論をする場を提供するビジネスをしており、もっと議論をする場所を創りたくて議論メシを始めました。多様性のある場を使って、集合天才をつくることを意図しています。

議論メシは、自律分散型でみんなが自主的に議論を開催しています。毎月20回を超える議論が繰り広げられ、ユーザ同士で投げ銭やチケットを発行して購入し合うという現象がおきているといいます。

最近では、シブヤギロンを開催し、当日行くまで誰と何を議論できるかわからない、テーマはその場で決まるイベントを開催しています。

そして、ブロックチェーンに特化したトークンギロンでは、豪華な登壇者は呼びません。隣の人にシェアしたらめちゃくちゃ価値があるものをみんな持っているはずだという考えのもと、人と人の真結合ができる場を作りたいといいます。

なぜそこまで議論を重視するのか、それはブロックチェーンの社会実装に多数のステークホルダーが含まれるからです。

[the_ad id=”7916″]

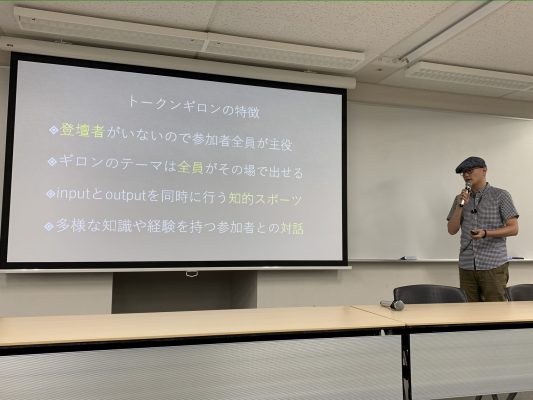

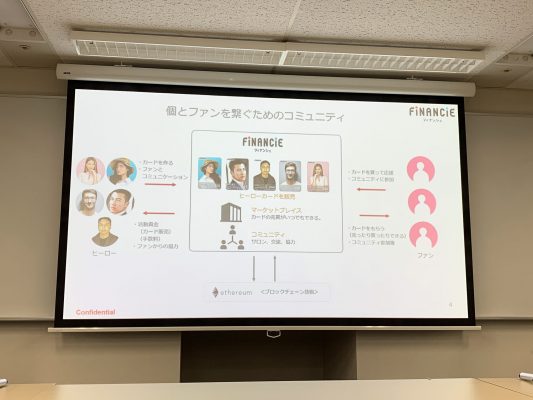

フィナンシェ

フィナンシェでは、夢を応援する仲間を探して、自己実現を応援していく新しいソーシャルネットワークサービス(SNS)です。

既に終身雇用が成り立たなくなり、個人が発信力を持てるようになってました。CEOの田中氏は、これから個人の時代になる上で、人を応援していきたいとその想いを述べました。

フィナンシェでは、何かを達成するために挑戦する人をヒーローと呼び、ヒーローのカードを販売してファンやサポーターに持ってもらいます。ファンやサポーターは、単にカードを持つだけではなく、コミュニティ内でその人の夢や実現に向けて応援していくことになります。応援の過程で新たにヒーローのカードを買ったり、買い増したり、売ったりすることでコミュニティの輪を広げていこうとしています。

カードの価格形成の仕組みにはBancorの技術が実装され、見た目以上には内部でブロックチェーンの仕組みが動いているといいます。

3月にサービスがベータローンチされ、夏にはアプリケーションがローンチされる見込みです。

[the_ad id=”7916″]

伊藤忠テクノソリューションズ

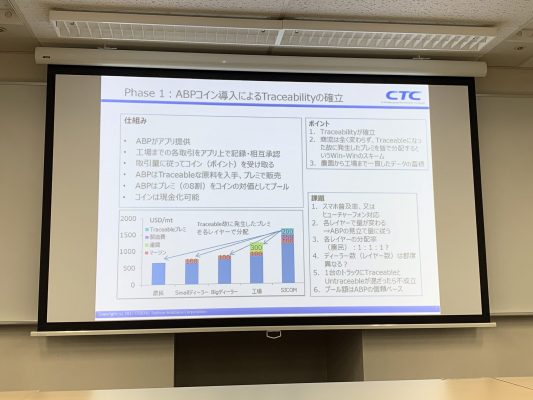

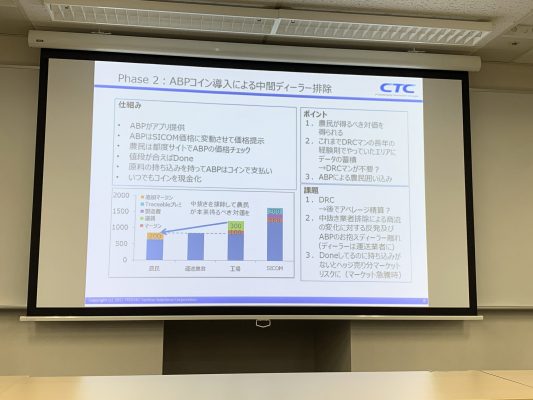

伊藤忠テクノソリューションズ(CTC)は天然ゴムの流通でブロックチェーンを使ったトレーサビリティを試みています。

現在、天然ゴムは流通経路の中間搾取が多く、ブラックなマーケットになっています。そのような背景から、伊藤忠が出資した天然ゴムのグローバル取引のプラットフォームを作った会社APBとともに、ブロックチェーンを使えないか実証事件をしました。

開始当初、ディーラーが農民からどれだけ搾取しているか分からなかったため、ステークホルダーとの間でどう利害関係を調整すればよいか分からなかったという課題がありました。最終的に、トレーサブルになったおかげで発生したプレミアムを関係者に再配分することにしました。

この実証実験は、概ね意図通りに動き、トレーサビリティも問題なくできました。しかし、セキュリティは従来どおりのレベルのものが必要だったといいます。結局のところ、従来の企業とシステムのつなぎこみを行うため、セキュリティがブロックチェーンと関係ない部分で必要になってしまうからです。

そして、この実証実験で一番明るみになった点というのは、実は農民が一番搾取している立場だったということです。末端が参加しないとシステムが成り立たないため、この点は憂慮すべき事項だといいます。

[the_ad id=”7916″]