2019年11月10日、XRPコミュニティ主催のミートアップ「XRP MEETUP JAPAN」が、ブロックチェーンビジネスハブBINARYSTARで開催されました。

このミートアップは日本のXRPコミュニティ主催で開催され、それににも関わらず、リップル社からもメンバーが駆けつけ、業界著名も登壇するなど、豪華な顔ぶれとなりました。

今回は当メディアもプレスとして取材してきたので、その模様を何部かにわたりご紹介していきます。

今回は第2部として「After Bitcoin」の著者でもある中島真志氏の講演内容をお伝えします。第1部がまだの方は以下の記事も併せてご覧ください。

▼第1部はこちら

麗澤大学 中島真志氏

麗澤大学 経済学部教授の中島真志氏が「XRPの利用拡大とデジタル通貨の流れ」について講演しました。中島氏は「After Bitcoin」や「決済システムのすべて」「証券決済システムのすべて」「SWIFTのすべて」の著者としても有名です。

麗澤大学 経済学部教授の中島真志氏が「XRPの利用拡大とデジタル通貨の流れ」について講演しました。中島氏は「After Bitcoin」や「決済システムのすべて」「証券決済システムのすべて」「SWIFTのすべて」の著者としても有名です。

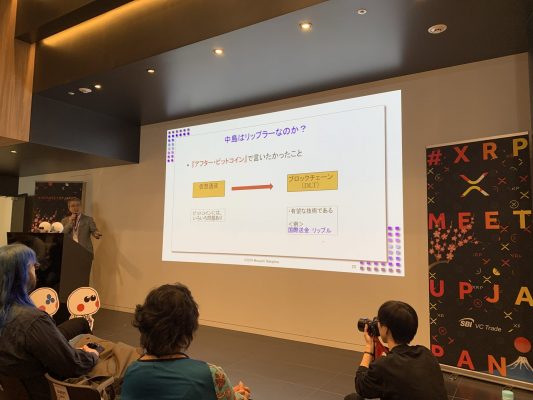

まず最初に、中島氏はインターネット上で自身がリップラーではないかと言われていることに言及しました。

中島氏は「After Bitcoin」の中でいいたかったことは、ビットコインは色々調べると問題があるものの、その中核技術のブロックチェーンは有望であると考えているため、著書では国際送金手段としてのリップルがきているという例を紹介したとのことです。

ここから本題になり、中島氏は前半でXRPの利用拡大について、後半はデジタル通貨の流れと次の動きについて紹介していきました。

[the_ad id=”7916″]

XRPの利用拡大について

ここからは、XRPの利用拡大について、まずはリップルとSWIFTとの関係について語りました。

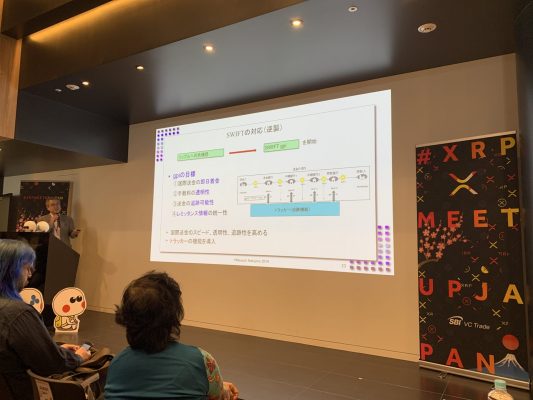

リップルは国際送金の非効率性を分散台帳技術で解決するために誕生しましたが、これまで国際送金を担っているSWIFTと対立すると言われています。対立が顕著だったのが、2017年のSWIFT主催の国際金融イベント「Sibos」が開催された時で、同時期に目の前の会場で「SWELL」を開催していました。リップルがSWIFTに喧嘩を売っているのかと思わせる状況だったといいます。

一方で、今年のSibosではSWIFTとの関係が改善されているようで、リップル社が会場にブースを設け、公式プログラムとして複数回のプレゼンテーションを行っていました。中島氏はSWIFT側に余裕が出てきたのではないかと予想しています。

今年のSibosでは、リップルは自社のプロダクトのメリットをこれまでの「速さ」ではなく、「流動性の節約」を中心に強調していたといいます。背景として、SWIFTの送金スピードが速くなったためだろうと、中島氏はいいます。

そもそも、SWIFTの送金スピードが速くなったのは、リップルの登場がきっかけになります。これによりSWIFTは危機感を持ったため、高速に国際送金できる「SWIFT gpi」を開始しました。SWIFT gpiでは、国際送金のスピードと透明性、追跡性を高めています。この中でも特に重要なのは、トラッキングができる機能で、リアルタイムで送金ステータスの確認ができるようになりました。

SWIFT gpiは、開始から2年が経ち、今年9月の時点で既に660行以上がSWIFT gpiに対応するようになっています。既に国際送金の6割がSWIFT gpiが使われ、今後採用予定が3,660行になります。これはSWIFTの全ユーザー11,000行のおよそ3分の1がSWIFT gpiを採用する見込みになっていいます。SWIFT gpiを利用した結果、全体の36%が5分以内に着金し、18%が5分以上1時間以内に着金できるようになりました。そのため、わざわざリップルを採用しなくても良いのではと考えている金融機関もあるのだといいます。

中島氏は、SWIFTがここまでの送金の問題を改善をできるのであれば、なぜ今までやらなかったのかと話し、そこには競合であるリップルの存在があるからこそだろうと結論づけました。

そして、現在のリップルの利用行はRippleNetが300以上ある一方、XRPを使うODL(On-Demand Liquidity、以前xRapidと呼ばれていたソリューションに相当)の利用行は10社程度にとどまっており、ODLの利用行は依然として少ない状況です。

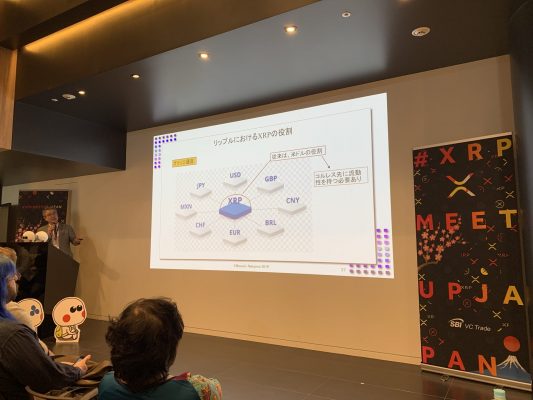

そもそもODLにおけるXRPは、国際送金におけるブリッジ通貨の役割になります。従来はブリッジ通貨を米ドルが担っていました。しかし、米ドルを使うと、コルレス先(国際送金に使う中継銀行のこと)に米ドルの流動性が必要で、その確保が負担になっていました。これを解決するのがXRPになります。

ODLの仕組み自体は銀行によって良いはずなのに、銀行が採用しないことについて、中島氏はSibosに出席した銀行にインタビューをしたそうです。その結果、判ったことがありました。

ODLを使う場合、送金銀行から仮想通貨事業者にXRPを出し、それを対向側の仮想通貨事業者が受けて法定通貨に変換し、受取銀行に着金する流れをとります。つまり、銀行間の取引がインターバンクの外に出ることになります。そこに銀行が抵抗感を持っているといいます。また、ODL経由でマネーロンダリングをされた場合、銀行の口座を使ってマネーロンダリングをされることになるため、銀行は高額な罰金を課されてしまいます。そのため、国際送金額が大きいまともな大手銀行ほど仮想通貨事業者と取引したがらなくなります。

中島氏が銀行にインタビューして見えてきたことは、XRPの利用拡大のためには銀行が安心して使える仮想通貨事業者が必要になるということでした。

そこで、中島氏は、銀行が共同でインターバンク取引特化型の仮想通貨事業者を設立すればよいのではないかと自身の考えを述べました。

[the_ad id=”7916″]

デジタル通貨の流れと次の動き

続いての中島氏からの話は、デジタル通貨の流れと次の動きになります。

仮想通貨の発展は、ビットコインから始まり、さらにアルトコインが誕生しました。しかし、アルトコインは、裏付け資産がなく、投機として価格が乱高下するようになってしまいました。

その後、裏付け資産があり価格が”ほぼ安定”するステーブルコインが誕生しました。さらに、ステーブルコインの先の世界にデジタル通貨の流れが押し寄せています。デジタル通貨では、完全な裏付け資産があり、法定通貨と完全に1:1で連動するようになっています。デジタル通貨の大きなプレイヤーが、民間銀行や民間企業、中央銀行になります。

ここからデジタル通貨の官民の取り組みが紹介されていきました。

まず国際送金の例として、IBM社のBlockchain World Wire(BWW)が紹介されました。世界の主要4通貨をデジタル通貨化して、銀行間で直接送ってしまうというものになり、リップルの競合にあたります。

また、個別行の例として、ウェルズ・ファーゴ・デジタル・キャッシュが紹介されました。これは行内決済用のデジタル通貨になり、米ドルと連動しています。その用途から、リップルとは競合しないものになります。先に発表されたJPモルガンのJPMコインに似た構想になります。

銀行グループの例としてUSC(Utility Settlement Coin)が紹介されました。USCは、欧州系の銀行を中心とした、インターバンクの決済用のデジタル通貨になります。既にメガバンクが3行も入っています。

最後にLibraになります。Libraは通貨バスケットを裏付け資産とする点が他のデジタル通貨の例と異なっています。通貨バスケットにすることにより、通貨の強弱を打ち消し合うことができるため、Libraの価値は非常に安定するというメリットがあります。中島氏は、Libraは使いやすくすることを念頭に置かれてデザインされているため、そのデザインの良さが各国の当局を不愉快にさせているのだろうと見ています。

そして、中央銀行もデジタル通貨への取り組みが盛んです。中央銀行が発行するデジタル通貨はCBDC(Central Bank Digital Currency)と呼ばれており、公的なデジタル通貨になります。

現在多くの中央銀行がCBDCに取り組んでいます。スウェーデンは、世界初のCBDCの発行を目指しています。また、米ドルと連動した通貨を使用しているバハマがCBDCを発行すると、実質的に米ドルのデジタル通貨が発行されることになります。また、最近では中国人民銀行が際立って活発になっており、CBDCの発行が近いことを公表し、暗号法の制定までを行いました。

最後に、中島氏はCBDCが普及するのか?という疑問について、貨幣の歴史はその当時の最新技術を使われてきたことを踏まえ、通貨のデジタル化は必然であると結論づけました。また、マイナス金利政策がCBDCでできることが分かると、様子見していた中央銀行も追随して来るだろうとしています。

第3部の予告

次回から、いよいよリップルメンバーの講演の模様をお届けします。

第3部では、CTOのDavid Schwartz氏より、XRP Ledgerと価値のインターネットを実現するためのリップル社の取り組みが紹介されます。

▼第3部はこちら

[the_ad id=”7916″]