MathChainの概要

MathChainは、非常に優れているとされている暗号資産ウォレットの1つ、MathWalletの開発元Math Globalが開発しているSubstrateベースのブロックチェーンです。

Math Globalの既存製品には定評があり、数あるブロックチェーンプロジェクトの中でも著名なVCによって投資家が構成されています。その中でも、Alameda Researchは、大手デリバティブ取引所FTXの母体であり、Binance Labsは世界最大手の取引所BinanceのVC部門になります。これは、Math Globalの製品が優れているという裏返しといえます。

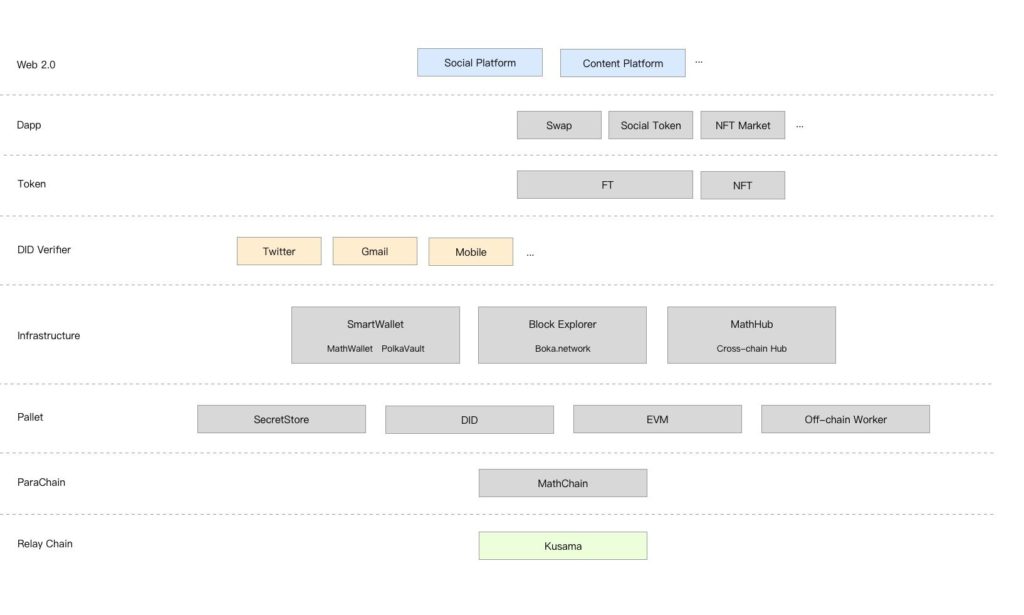

MathChainそのものは、Polkadotのリレーチェーンに接続することで、ブロックチェーン間との相互接続を目指すイーサリアム仮想マシン(EVM)互換のチェーンを目指しています。予測可能なGASを提示できる仕組みを導入すると共に、当事者同士のみでオンチェーン及びオフチェーンデータを検証できる機能を設けます。これにより、チェーンの利用の予算化が明確になり、プライバシーを確保した取引が実現できるようになります。

また、MathChainでは、これまでのチェーンでは低かったUXの改善にも力を入れていきます。チェーンに組み込まれるDIDなどの各技術の組み合わせにより、復元フレーズのバックアップがなくても簡単にアクセスを復旧できるスマートウォレットの仕組みが導入されます。

2021年6月3日時点、Polkadotのオークションが開始されていないため、MathChainはパラチェーンにはなっていません。パラチェーンオークションで、コミュニティからDOTトークンの委任を多く受けることにより、パラチェーンになることができます。

MathChainの特徴

MathChainでは、基本的なブロックチェーンの他に、各モジュールが用意されます。それらを組み合わせることによって、チェーンを利用するユーザーのUXを向上させようとしています。

MathChainの基本モジュール

MathChainでは、以下の4つが基本モジュールとして提供されます。これらを組み合わせる事により、UXの高いアプリケーションを実現します。

SecretStore(シークレットストア):SecretStoreは、楕円曲線暗号に関わる鍵を分散化して保管する技術で、鍵の取り出しをスマートコントラクトで制御することができます。ノードがユーザーの鍵を読むことができない環境下で機能が実行されることにより、プライバシーを確保することができます。

Decentralized Identifier: DID(分散型ID):DIDは、MathChainのネットワークにおいてユニークで利用することができる分散型のIDになります。IDが特定の企業サービスに依存せず、様々なサービスにログインすることができます。

Ethereum Virtual Machine: EVM(イーサリアム仮想マシン):MathChainでは、EVM互換があるため、イーサリアムのDAppsを移植して実行することができます。

Off-chain Worker(オフチェーンワーカー):ノードが捌ききれない大量のプロセスやデータを処理することができる機能です。作業を行うためのコードをオンチェーン上に保存し、チェーンの指示に従って処理が行われます。

MathChainのアプリケーション

MathChainでは、前述のモジュールを組み合わせることによって、様々なアプリケーションをチェーン上で実行し、ブロックチェーンでできることの幅を拡げていきます。公式的に提供が明示されているアプリケーションは、以下の通りになります。

UXが優れたウォレットを提供: MathSmartChainWallet

使われるモジュール:SecretStore+DID+Off-chain Worker

Math Globalは、ウォレット業界でトップを走り続けており、それだけにウォレットに対して様々な課題を抱いています。その中でもMath Globalが問題として挙げているのは、ブロックチェーンにおけるDIDのアカウント作成コストの高さや、取引所がスマートコントラクトの入金をブロックすることによる煩わしさ、ウォレットと連携するためのスマートコントラクトのアップグレードの難しさになります。

MathChainでは、それらの課題を解決した製品をスマートウォレット”MathSmartChainWallet”として提供します。ウォレットの鍵はSecretStoreによって分散管理され、Off-chain WorkerによるDIDの処理が行われます。

プライベートなデータ保管場所を提供: PolkaVault

使われるモジュール:SecretStore+Filecoin

PolkaVaultは、すべてのユーザーに向けたプライベートなデータ保管庫になります。SecretStoreモジュールにより、暗号化されたデータはプラバシー保護され、永続的にデータが保管できるFilecoin*1のストレージにデータを保存することができます。ただし、Filecoinのストレージスペースの確保にはMATHが必要になります。

PolkaVaultにより、データの所有権と制御権を自分の配下に置きながら、データを保管することができます。また、自分の権限によって他人にデータを公開することができ、GDPRに準拠した運用を行うことができます。

開発者のアイデアが護られるDAppsストア: MathSecretStore

使われるモジュール:SecretStore + MathDappStore

MathWalletでは、既にMathDappStoreを公開しています。65のブロックチェーンに対応し、3000以上のオープンソースのDAppsを掲載しています。これらは、オープンソースで誰でも監査できるため、信頼性をもたらすと同時に、フォークの問題を引き起こします。これは現状のDappStoreのモデルでは解決できないものになっています。

そこで、MathSecretStoreと呼ばれるDAppsストアが新たに用意されます。MathSecretStoreを利用すると、開発者は自分のコードを誰にも読まれたりコピーされたりしないことが技術的に保証されます。そして、セキュリティ監査チームだけにコードを開示することが可能になります。

これにより、DApps開発者は自身のアイデアを盗用されずに自身オリジナルのDAppsを安心して公開できるようになります。

効率的なブリッジ: MathHub

使われるモジュール:EVM+Off-chain Worker

MathHubは、クロスチェーントークンスワップなどを処理するMathChainのブリッジ機能です。従来の中央集権組織に頼った方法や、異なるブリッジに複数のプールを用意しなくても、MathHubで一元的にスワップすることができます。

効率的なロールアップの利用: MathHub Rollup to Rollup Bridge

使われるモジュール:MathHub + Rollup

ロールアップ(Rollup)とは、主にイーサリアムに対するLayer2ソリューションで、イーサリアムのセキュリティを利用しながら、低コスト・高速トランザクションを実現することができる仕組みです。しかし、ロールアップ環境のLayer2とLayer1には資産の行き来が必要になります。一方で、既存のロールアップはトークンを速やかにLayer1に引き出すことができず、またロールアップ間でトークンを行き来させる手段がありませんでした。

MathHub Rollup to Rollup Bridgeでは、トークンをロールアップ間で速やかに、そして簡単に送ることができるようにする他、ロールアップからの資産の取り出しを素早くできるようにします。また、最終的にはロールアップ間でのコントラクト呼び出しに対応させます。

高い利回りを確保できるイールドアグリゲーター: MathVault v2

使われるモジュール:MathHub + EVM + MathVault v1

MathVault v1は、マイニング報酬とMATHトークン(詳細は後述)の両方を得ることができるマイニングプールです。バージョンアップされたMathVault v2では、yearnのようにクロスチェーン資産やDeFiプロトコルに対応したアグリゲーターにアップデートされます。

DeFiにプライバシーをもたらす: DeFi with Privacy

使われるモジュール:MathHub + EVM + SecretStore

既存のブロックチェーンでは、ボットが取引のGASを少しでも高くすることにより、他のユーザーよりも有利な状況で取引を行うことができるフロントランニングが発生します。これは誰でも参加できるDeFiの世界において、常に食い物にされるユーザーがいるということを意味します。そこで、MathChainでは許可制のスマートコントラクトを進化させ、プライベートな取引ができる仕組みを提供します。

マイクロペイメントシステム: MathPay

MathPayは、マイクロペイメントシステムの仕組みです。この仕組みにより、コンテンツ視聴ごとの少量課金を行うなどのビジネス構築が可能になります。

DAppsの開発を容易にできる: MathDappFactory

MathDappFactoryは、取引所やゲームなどのDApps開発を容易にするためのツールです。MathDappFactoryを使ってDAppsを開発する他、開発者支援ためのMathChainトレジャリーリクエストに採択されるとMATHトークンを受けることができます。

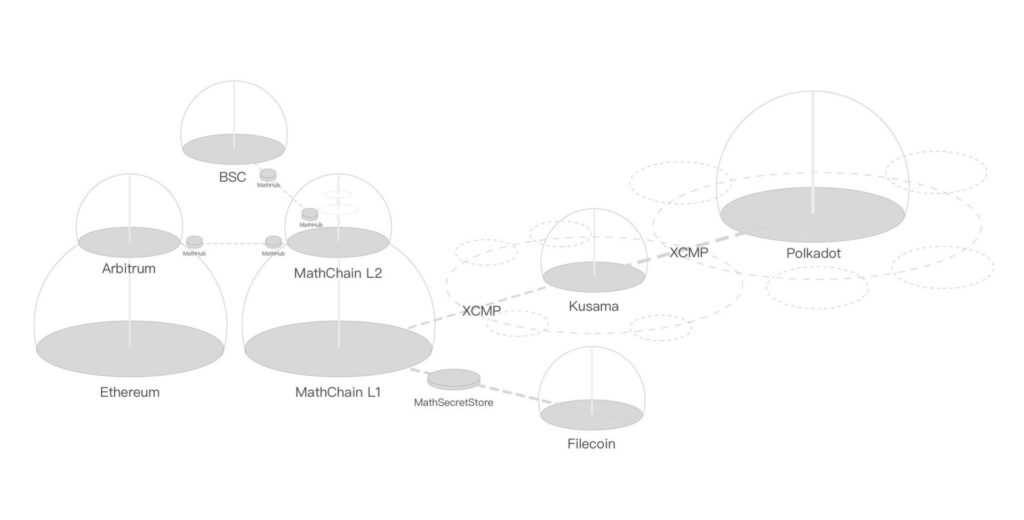

最終的に目指す先

MathChainが最終的に目指すのは、あらゆるチェーンとの相互接続性です。接続するエコシステムには、Ethereum, EVMサイドチェーン, Polkadot, Kusama, Polkadotの他、Ethereumの各種ロールアップも対象にしています。

MATHトークン

MATHトークンの用途

MathChainでは、ネイティブ資産としてMATHトークンが利用されます。MATHは、当初はERC20トークンとして配布されるものの、メインネットローンチ後にMathChain上のネイティブ資産に移行します。

MATHトークンは、一般的なパブリックブロックチェーンプラットフォームと同様に、以下の役割で利用されます。

- 取引手数料

- クロスチェーンメッセージ料金

- ガバナンスへの参加

- MathWalletサービス料

MATHトークンの配布計画

MATHトークンは、最初に2億枚の配布枠が用意されています。配布の割合は、以下の通りになっています。

| 内訳 | 割合 | 枚数 |

|---|---|---|

| MATH VPoS マイニングプール | 60% | 1億2000万枚 |

| 機関投資家 | 30% | 6000万枚 |

| ロックドロップ投資家 | 10% | 2000万枚 |

上記の通り、MATHトークン配布の大部分はMATH VPoSマイニングプールによって行われます。

MATH VPoSマイニングでは、MathVaultマイニングプールにBTC, ETH, DOT, MATHなどを預けることで、MATHトークンを獲得することができます。マイニングされたトークンのうち90%がユーザーに配られ、残り10%はトレジャリーに充てられます。また、MATH VPoSマイニングによるMATHトークンの配布ペースは2年ごとに少なくなっていきます。2019年からの最初の2年は0.6億枚から始まり、その後は2年ごとの周期で半減していきます。

MathChainのメインネットが立ち上がると、MATHトークンの新規発行が始まります。年間の新規発行枚数は、MATHトークンのステーキング割合によって決定します。新規発行されたトークンは、パラチェーン/パラスレッドのコレーターに割り当てられます。

| ステーキング割合 | 最大年間発行 |

|---|---|

| 5%未満 | 2000万枚 |

| 5%以上20%未満 | 1000万枚 |

| 20%以上50%未満 | 200万枚 |

| 50%以上100%未満 | 100万枚 |

MATHトークンの発行上限は定められていないものの、MathChain上で消費された取引手数料とクロスチェーンメッセージ料金分が全量バーンされるようになっているため、MATHの過度なインフレが起きないようになっています。

MATHトークンが売買できる取引所

MathChainに関する情報

- MathChain 公式サイト

- MathChain Telegramチャンネル

- MathChain Twitter

- MathChain Medium ※MathWalletと兼用